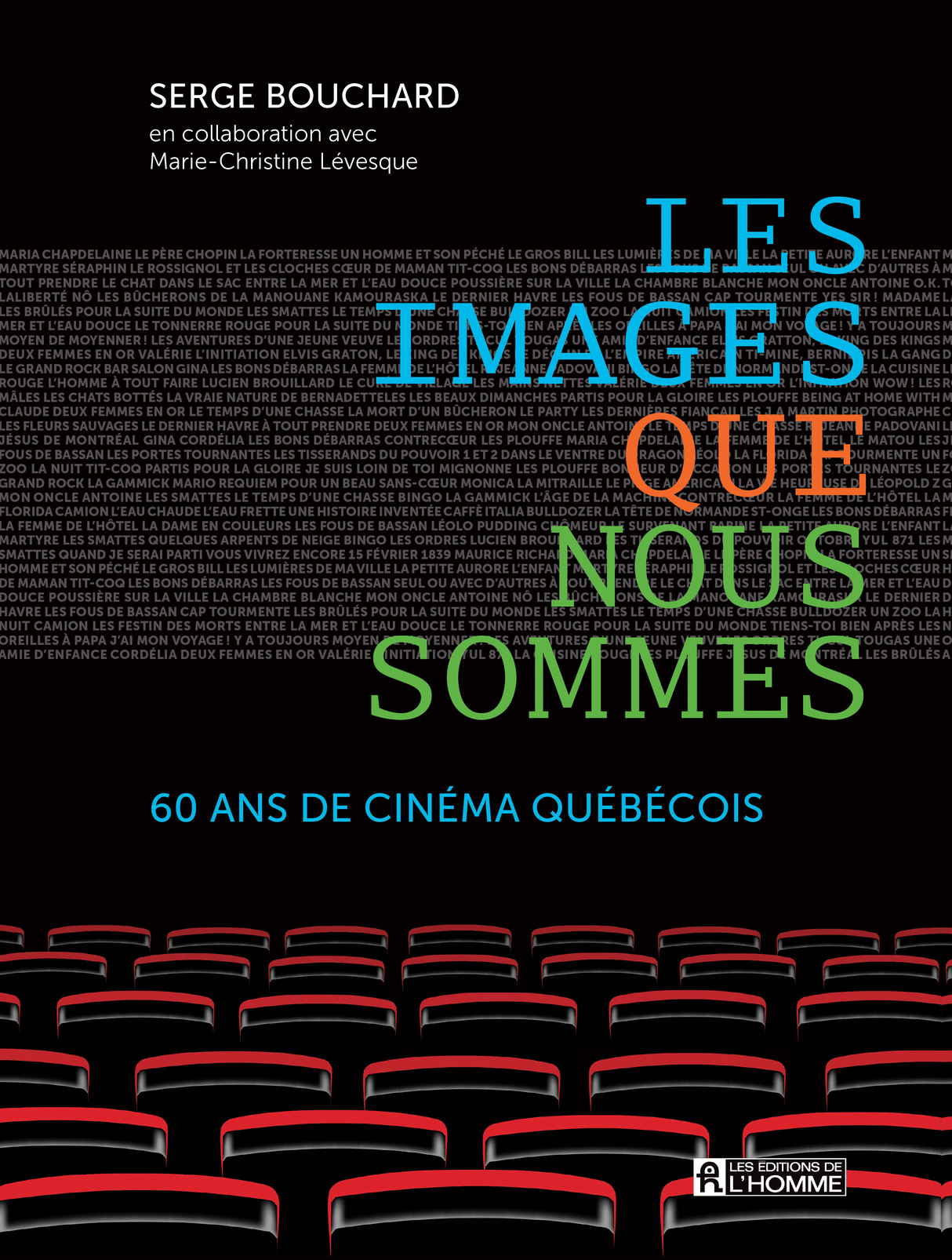

Les images que

nous sommes

LES

IMAGES

QUE

NOUS

SOMMES

SERGE BOUCHARD

en collaboration avec

Marie-Christine Lévesque

LES

IMAGES

QUE

NOUS

SOMMES

60 ANS DE CINÉMA QUÉBÉCOIS

Direction éditoriale : Marie-José Raymond, Claude Fournier

Design graphique : Christine Hébert

Mise en page : Christine Hébert et Josée Amyotte

Infographie : Chantal Landry

Traitement des images : Mélanie Sabourin

Correction : Élyse-Andrée Héroux

Conversion au format ePub : Studio C1C4

DISTRIBUTEURS EXCLUSIFS :

Pour le Canada et les États-Unis :

MESSAGERIES ADP*

2315, rue de la Province

Longueuil, Québec J4G 1G4

Téléphone : 450-640-1237

Télécopieur : 450-674-6237

Internet : www.messageries-adp.com

* filiale du Groupe Sogides inc.,

filiale de Québecor Média inc.

Pour la France et les autres pays :

INTERFORUM editis

Immeuble Paryseine, 3, allée de la Seine

94854 Ivry CEDEX

Téléphone : 33 (0) 1 49 59 11 56/91

Télécopieur : 33 (0) 1 49 59 11 33

Service commandes France Métropolitaine

Téléphone : 33 (0) 2 38 32 71 00

Télécopieur : 33 (0) 2 38 32 71 28

Internet : www.interforum.fr

Service commandes Export — DOM-TOM

Télécopieur : 33 (0) 2 38 32 78 86

Internet : www.interforum.fr

Courriel : cdes-export@interforum.fr

Pour la Suisse :

INTERFORUM editis SUISSE

Case postale 69 — CH 1701 Fribourg — Suisse

Téléphone : 41 (0) 26 460 80 60

Télécopieur : 41 (0) 26 460 80 68

Internet : www.interforumsuisse.ch

Courriel : office@interforumsuisse.ch

Distributeur : OLF S.A.

ZI. 3, Corminboeuf

Case postale 1061 — CH 1701 Fribourg — Suisse

Commandes :

Téléphone : 41 (0) 26 467 53 33

Suivez-nous sur le Web

Consultez nos sites Internet et inscrivez-vous

à l’infolettre pour rester informé en tout temps

de nos publications et de nos concours en ligne.

Et croisez aussi vos auteurs préférés et notre

équipe sur nos blogues !

EDITIONS-HOMME.COM

EDITIONS-JOUR.COM

EDITIONS-PETITHOMME.COM

EDITIONS-LAGRIFFE.COM

Télécopieur : 41 (0) 26 467 54 66

Internet : www.olf.ch

Courriel : information@olf.ch

Pour la Belgique et le Luxembourg :

INTERFORUM BENELUX S.A.

Fond Jean-Pâques, 6

B-1348 Louvain-La-Neuve

Téléphone : 32 (0) 10 42 03 20

Télécopieur : 32 (0) 10 41 20 24

Internet : www.interforum.be

Courriel : info@interforum.be

10-13

© 2013, Les Éditions de l’Homme,

division du Groupe Sogides inc.,

filiale de Québecor Média inc.

(Montréal, Québec)

Tous droits réservés

Dépôt légal : 2013

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

ISBN 978-2-7619-4053-5

Gouvernement du Québec — Programme de crédit d’impôt pour l’édition de livres — Gestion SODEC — www.sodec.gouv.qc.ca

L’Éditeur bénéficie du soutien de la Société de développement des entreprises culturelles du Québec pour son programme d’édition.

Nous remercions le Conseil des Arts du Canada de l’aide accordée à notre programme de publication.

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada par l’entremise du Fonds du livre du Canada pour nos activités d'édition.

Tous les profits de la vente de ce livre seront réinvestis dans Éléphant, mémoire du cinéma québécois.

PRÉAMBULE

Le sociologue Edgar Morin, avec une grande justesse, a qualifié le cinéma de « miroir anthropologique », d’« archives d’âme ». Ces archives de l’âme québécoise, il nous est venu à l’idée de les montrer à des gens qui sauraient les contempler avec les yeux de l’âme. Pas le coup d’œil éplucheur d’un critique, ni le point de vue étriqué d’un clan, ni celui, encyclopédique, d’un dictionnariste, mais plutôt le regard sensible et distancié de l’anthropologue : les yeux de Serge Bouchard.

Il y a cinq ans naissait Éléphant : mémoire du cinéma québécois, l’extravagant projet de Pierre Karl Péladeau, une œuvre philanthropique de Québecor dont le but était de numériser, restaurer et rendre accessible au public tout le répertoire du cinéma québécois de long métrage. Au-delà de deux cents films ont ainsi été redonnés au public. Trente millions d’images ! Un surprenant miroir qui nous révèle à nous-mêmes de façon authentique, tendre et parfois cruelle.

Comme les losanges du kaléidoscope de Schopenhauer, ces images, innombrables petits tableaux colorés, ne racontent pas nécessairement du nouveau mais, à chaque tour, les mêmes éléments humains et les mêmes actions forment une configuration différente de notre société, une figure que l’œil de chacun peut, dans la lorgnette, interpréter à sa guise. Notre cinéma est cet instrument de merveilles que nous avons confié à Serge Bouchard.

Chaque tour proposait à son regard de nouvelles combinaisons, l’envoyait sur des pistes inédites, proposait à sa plume de clairvoyantes observations, des pensées fines, habiles, souvent étonnantes, attendries aussi.

Non, il n’a pas vu tous les films du répertoire Éléphant, ni tous les films de ces premières soixante années de cinéma québécois ; il en eût été gavé, et pareil engraissement eût suffoqué à coup sûr toute inspiration ! Mais son inventaire est impressionnant ; il s’est trouvé dans son kaléidoscope un échantillonnage suffisant de tableaux pour qu’il puisse, dans son style percutant, en tirer les réflexions très personnelles contenues dans cet ouvrage.

Toutes les images du livre sont extraites de films restaurés par Éléphant. Épiant le regard de Serge, nous les avons choisies sans jamais cesser de nous émerveiller devant le talent de ceux qui les ont créées : les réalisateurs, les directeurs photo, et les acteurs et actrices du cinéma québécois.

CLAUDE FOURNIER

MARIE-JOSÉ RAYMOND

AVANT DE COMMENCER…

C’est l’histoire de l’éternel pigiste qui accepte un contrat curieux : visionner en quelques mois le plus grand nombre possible de films québécois tournés entre 1940 et 2000, afin de porter son regard d’anthropologue sur notre société. Je n’ai pas sollicité ce redoutable travail, je n’ai pas passé d’audition ni entrepris quoi que ce soit qui ressemblerait à une démarche intéressée. Bien au contraire, lorsque le directeur des Éditions de l’Homme m’a approché pour me présenter le projet, ma réaction première fut de refuser. Trop de travail… trop difficile… le cinéma n’est pas mon premier sujet… j’ai d’autres livres en chantier… La liste est longue des raisons que j’avançai pour ne pas me lancer dans ce… D’ailleurs, dans quoi ? En fait, j’avais le vertige devant l’immensité du défi.

En acceptant de rencontrer Marie-José Raymond et Claude Fournier, ces beaux fous du cinéma, ces gardiens de nos images, j’étais fait : ils m’ont ouvert la porte de leur monde et, baissant ma garde, j’y suis entré. Mais je n’y entrais pas seul. Depuis quelques années, Marie-Christine Lévesque et moi écrivons régulièrement à quatre mains — le fait d’être compagnons de vie ajoute au travail un peu d’agrément, sinon beaucoup. Au moment de la proposition, nous étions d’ailleurs à la rédaction d’un ouvrage ; nous l’avons mis entre parenthèses pour pouvoir honorer le cinquième anniversaire du projet Éléphant. Et voilà, nous avons plongé ensemble, comme plongent les âmes irréfléchies.

Nous avons vu cent films, plus ou moins. Pure folie, mais quelle saga ! Car regarder des longs métrages en série, et dans un temps compressé, vous travaille l’imaginaire. Ce livre ne constitue pas une revue exhaustive de la filmographie québécoise. Et à quelques exceptions près, nous n’avons jugé de la valeur d’aucune œuvre en particulier. Chaque film donne à penser, un point c’est tout. D’ailleurs, avec le temps, tout film devient un témoignage ethnographique d’une grande valeur. Sans le vouloir, contre ses intentions initiales parfois, il se transforme en un authentique artéfact, révélateur des sens et des signes d’une époque ; une pièce témoin, un sujet parlant. Rattacher ce discours à un autre discours, recoller les morceaux et les bribes, revisiter des séquences et des mondes, voilà la nature de la chose.

Ce corpus partiel est quand même prégnant quand il s’agit de retracer la grande aventure de la société québécoise durant une période cruciale de son histoire. Les cinéastes — en très grande majorité des hommes, comme si la caméra avait échappé à cette moitié féminine de nous-mêmes — ont eu leurs lubies, leurs folies parfois, ils ont navigué dans des eaux souvent troubles. Cette société n’en est plus là, elle a évolué, pris de l’aplomb, elle s’est libérée de ses complexes et aliénations, mais quelle émotion que de regarder un peu en arrière. Nous pouvons voir ce qui a obsédé nos cinéastes, apercevoir au passage, également, tous les champs qu’ils ont échappés et laissés en friche. Car ce qui n’a pas été filmé en dit autant que ce qui a été filmé. Là-dessus, vous noterez le grognement sourd et continu de l’anthropologue qui aurait tant aimé voir ses paysages et ses camions, ses grandes routes et ses amis amérindiens, des pans entiers de notre histoire, mieux représentés.

Malgré tout, le cinéma québécois a accompli un véritable miracle culturel. Avoir fait tant de films, s’être exprimé si vigoureusement et avec une telle persistance au cours des ans est un exploit phénoménal. Entre La forteresse (1947) et Le violon rouge (1998), il s’est passé un demi-siècle d’apprentissage, d’expérimentation et de mûrissement. Ce n’est pas un hasard si les métiers du cinéma sont à ce point maîtrisés par les Québécois d’aujourd’hui. Et le visage parfois glauque de notre monde n’est pas le seul que nous ayons vu sur grand écran ; rassurons-nous, il y en a d’autres. La société québécoise est aussi une société sensible, un monde de compassion, un univers extrêmement grouillant de créativité. Nous avons ri, nous avons aimé, désaimé, nous avons rêvé, déchanté. Notre cinéma en rend bien compte.

Il y a plus. Ce cinéma célèbre notre différence, il est à la fois à la source et au sortir de ce combat pour littéralement créer et nourrir une culture, une langue, une expression originales. Par bien des bouts, il nous rattache à la communauté universelle des humains, tout en éclairant notre rapport particulier au monde. À chaque tour de manivelle, comme on disait autrefois, on accumule les traits et les portraits. La somme est un atlas incantatoire, le récit mythique de la marche d’un monde ; le chemin parcouru. Et juste ce chemin vaut d’être revisité. D’ailleurs, le génie de notre cinéma consiste en premier lieu à simplement être là, sur le front de notre culture collective. Une immense responsabilité historique dont nous nous acquittons fort bien.

Les deux auteurs de ce livre vous présentent le journal de leur voyage extrême aux pays des images déjà anciennes de ce que nous avons été. Au terme d’un visionnement aussi intensif, on ressent une sorte de profonde affection pour ce style, ces histoires, ces imaginations. Le cinéma québécois est une bibliothèque précieuse, et il n’en tient qu’à nous de la fréquenter et de l’honorer. Nous avons traversé un océan de mémoire, vécu de grandes émotions, nous avons été touchés, remués, choqués, brassés dans tous les sens. L’expression « montagnes russes » conviendrait pour qualifier ce périple dans les dédales de l’imaginaire québécois.

Mais cela en valait bien toutes les peines.

SERGE BOUCHARD

« ET SI JE M’ALLUMAIS UNE GAULOISE ET CHANGEAIS MON ACCENT ? »

|

SEUL OU AVEC D’AUTRES Denys Arcand, Denis Héroux,

À TOUT PRENDRE Claude Jutra — 1963

LE CHAT DANS LE SAC Gilles Groulx — 1964 |

ENTRE LA MER ET L’EAU DOUCE Michel Brault — 1967

POUSSIÈRE SUR LA VILLE Arthur Lamothe — 1968

LA CHAMBRE BLANCHE Jean-Pierre Lefebvre — 1969 |

À tout prendre

Seul ou avec d’autres

Marie-José Raymond,

Nicole Brown

MON PÈRE FUMAIT DES EXPORT « A », il aimait le jazz, la ville de New York, la boxe. Il n’a jamais récité le chapelet en famille, ni fait un chemin de croix après avoir couché avec une inconnue ; il m’encourageait plutôt à découvrir les plaisirs du sexe avec ma voisine. Mon père n’était pas allé à l’école, il parlait bien français et anglais, il baragouinait même une espèce d’italien, ce fut un être libre de sa naissance à sa mort. Chauffeur de métier, il respirait la mentalité des routiers. Ce n’était pas le genre d’homme à s’écraser devant un patron : « Si ça fait pas l’affaire ici, ça va faire l’affaire ailleurs, y aura toujours une place pour un bon chauffeur. » Mon père était un rêveur impénitent, il carburait autant à l’imaginaire qu’au diesel. Il avait six frères, tous des beaux hommes comme lui. Trois d’entre eux furent des héros de la Seconde Guerre, dont un qui fut tué en Italie. Les frères Bouchard furent de grands camionneurs pour la Golden Eagle, la Broklesby et la Texaco, ils furent des chauffeurs d’autobus pour la compagnie Provinciale, ils furent policiers, tenanciers de « barbottes », joueurs de billard professionnels. Tous firent ce qu’ils avaient à faire pour la suite du monde.

CES BATAILLEURS ET CES CONTEURS, ces belles pièces d’homme tout en orgueil et en solides humeurs, je ne les retrouve pas dans notre représentation de la société québécoise des années 1950 et 1960 du siècle dernier. Et je ne dis rien de ma mère, digne fille de sa mère et de sa grand-mère, une femme belle, une rebelle qui ne s’est jamais agenouillée devant l’Église. Ma mère maudissait la religion, festoyait à la mort des papes ; elle aurait volontiers emprisonné Duplessis ; elle nous enseignait le principe de

l’exploitation de l’homme par l’homme, en 1955, dans un logement pauvre de l’est de Montréal. Cette femme cynique espérait et agissait. « Pauvreté n’est pas excuse », disait-elle, le nez en l’air. Cette tradition athée, contestataire, féminine, je ne la retrouve pas non plus dans la représentation de l’histoire récente de ma société. La chronique officielle a simplement oublié ces têtes fortes, conscientisées et résistantes, qui firent de l’éducation de leurs enfants leur cheval de bataille et leur revanche sur la vie.

IL VA SANS DIRE, je ne me suis pas davantage identifié à la « libération » intellectuelle des années 1960. Nos nouveaux penseurs surfaient alors sur la crête de la Nouvelle Vague française : ils avaient vu les films de Truffaut, Godard, Chabrol et les autres, ils découvraient les possibilités offertes par le cinéma direct. Sur le mode expérimental, ils ont mis les caméras au service de leurs premières impressions. Qui suis-je ? Où suis-je ? Où vais-je ? De cet exercice de liberté est né notre « je » : un « je » québécois perplexe, étouffé dans l’œuf, un petit ego qui aurait manqué d’oxygène à la naissance.

À TOUT PRENDRE, un des premiers films du genre, témoigne de cet accouchement douloureux. Qu’il est difficile d’être, qu’il est difficile d’aimer, qu’il est difficile d’agir… surtout quand on est un Canadien français ! Claude, personnage autofictif joué par le réalisateur lui-même, parle une langue que personne ne parle, un français pointu et mal assuré qui est aussi surréaliste que le latin aux enterrements. Sa Gauloise aux lèvres, il cogite, il prêchouille et prêchasse, dans une sorte d’oisiveté prétentieuse. Mal à l’aise avec le travail, l’amour, les femmes, le sexe, le pays, la paternité — ce qui fait beaucoup —, il remplit le creux de sens qui l’habite avec des mots. « Putain, qu’est-ce que j’ai, merde ! Je ne suis pas mal, mais j’ai envie de faire quelque chose, prouver quelque chose de violent… avoir mal, n’importe quoi. » Le spectateur est très vite persuadé que ces flots de paroles ne conduiront nulle part ailleurs qu’aux berges de l’inaction et de l’irresponsabilité.

DE FAIT, ILS CONDUISENT AU NÉANT. « Moi, 18 mai. » Claude a dessiné le ventre de Johanne, son amoureuse, et à l’intérieur du ventre, un petit point pour l’enfant à naître. Son enfant. « Une simple transplantation de moi-même », affirme-t-il, comme si les bébés se fabriquaient tout seuls. Son directeur de conscience l’avertit du danger : « Il faut que tu saches ce qu’est la femme… Pour moi, c’est une roublarde… toujours la convoitise ! » Deux cents dollars plus tard — sa contribution pour l’avortement, jetée dans une enveloppe et postée avec soulagement —, Claude est de nouveau libre. Mais que faire de cette liberté, de ce « moi » désengagé ? Se jeter au bout du quai ? Prendre l’avion pour quelque part ? « On est écœuré à perpétuité… On va à Paris pour soulager son mal… Tiens, y a longtemps que j’ai pas vu le musée Grévin ! » Le temps ayant fait son œuvre, Johanne écrit à Claude qu’elle va mieux et conclut : « Tu n’as laissé aucune trace. » Je serais tenté — mais je n’oserai pas — dire la même chose de ce film-culte qui marquait l’entrée difficile du cinéma québécois dans la modernité.

DANS LA VEINE DE CES BEAUX FILMS EN NOIR ET BLANC — car la caméra de Michel Brault fait tout de même des images superbes et les filles y sont aussi jolies que les garçons sont insupportables —, Seul ou avec d’autres témoigne des questionnements de nos premiers intellectuels affranchis du joug de Dieu. Le titre appartient à la culture du confessionnal. « Le plaisir sexuel que vous avez éprouvé, l’avez-vous connu “seul ou avec d’autres” ? » Les coauteurs de ce film ont vingt ans, ils tournent avec autant de naïveté que d’insolence les débuts d’une révolution sexuelle timide, alors qu’entrent à l’Université de Montréal les premiers contingents de filles. Ils tentent l’essai sociologique, mais cela donne quelque chose de plutôt romantique, l’histoire de Pierre qui séduit Nicole qui pense qu’elle aime Pierre… Quelque chose de drôle, aussi, puisque nous y voyons la naissance d’un humour unique, celui des Cyniques, qui marquera l’histoire du Québec.

Le chat dans le sac

Barbara Ulrich, Claude Godbout

NOS CINÉASTES croient alors à un authentique changement culturel. Or, ils acquiescent aux principes de la pensée officielle qui avait construit un plan simple pour interpréter le passage d’un monde de la culpabilité et de l’ignorance vers une société nouvelle, finalement libérée de sa gangue chrétienne : avant 1960, c’était l’Obscurité, après ce fut la Lumière. Ce nouvel éclairage signifiait que le Québec accédait au paradis de la pensée intellectuelle libre. Exit l’abêtissement de la pauvre masse, orientée par des directeurs en soutane et trompée par des politiciens véreux. À présent, tout allait changer, du pouvoir de Dieu jusqu’au pouvoir des crétins.

CERTAINS ALLAIENT VITE DÉCHANTER, comme cet autre Claude dans Le chat dans le sac. Il a vingt ans, lui aussi, l’âge de tous les commencements. Mais il est déjà fatigué mentalement, très fatigué. Il ne sait plus, ne sait pas, ne saura jamais. Il aime la boxe et le vélo, mais on sent bien qu’il ne montera pas dans l’arène ni ne pédalera bien loin. Il dit : « Je suis un Canadien français, donc je me cherche. » Il dit aussi : « La société dont je suis ne me donne pas ce dont j’ai besoin pour vivre une vie intelligente. » Sa blonde Barbara est juive, elle voudrait connaître les Esquimaux, mais une fois ses études terminées, elle ira vivre à Paris, pour parfaire son français. Les Esquimaux, le Grand Nord, le pays, tout cela est parfaitement abstrait, ce

sont des idées et des concepts, des manières de dire. Le jeune couple est sans avenir, sans projet et sans résolution. Claude et Barbara vont forcément se séparer. Claude cherche une porte de sortie, mais il sait qu’il n’y en a pas, ni pour lui ni pour son peuple. Le Québec est synonyme d’échec, de pauvreté et d’ennui, c’est un pays morne, sans histoire, sans profondeur.

LES ANNÉES 1960 ET 1970 ont vu nos cœurs se fendre en deux. Le cinéma documentaire de l’école de Pierre Perrault travaillait à la mise en lumière des remarquables traits de nos différentes cultures : le monde des pêcheurs, des forestiers, des agriculteurs, des Indiens, le travail et les symboles, les croyances et les rêves, l’expression de nos incroyables parlers, la beauté de nos visages, la célébration du pays et des paysages. En parallèle, on découvrait d’autres réalités : l’aliénation culturelle d’un peuple, le joual, les conditions de travail humiliantes, la pauvreté, l’étouffement, la laideur de la ville, l’absence d’une pensée libre et créative, l’infériorité d’une masse inculte qui ne se fondait sur aucune langue, aucune tradition. Cet autre regard engendra un cinéma beaucoup plus triste que celui de Perrault. La Nouvelle Vague et la déferlante de films de fiction qui allait suivre traduisirent cela, précisément : un vague à l’âme.

ENTRE LA MER ET L’EAU DOUCE nous livre toutes les clés de ce paradoxe douloureux. Claude — encore un Claude, ici joué par Claude Gauthier —, jeune homme de Saint-Irénée, quitte son travail de forestier sur la Côte-Nord pour aller rejoindre son frère à Montréal. Ce faisant, il quitte aussi ses « amours païennes » : il dit adieu à sa Manouk, dans le plus grand secret et dans la honte : il ne veut pas que quiconque sache qu’il a aimé une Indienne. Puis, il remonte le fleuve en goélette, un transport de pitounes vers Trois-Rivières où, toujours dans la honte, il fait l’amour avec une inconnue puis un chemin de croix pour s’en excuser à Dieu. Le voyage se poursuit. Les images du formidable trio Brault-Gosselin-Labrecque sont inoubliables ; ces artistes savaient comment filmer le mouvement des « voitures d’eau ». Arrivé à Montréal, Claude cherche de l’ouvrage. Il n’a ni éducation ni métier, c’est la victime parfaite, le Canadien français de la campagne qui va venir se faire « pleumer la laine sur le dos » par des exploiteurs capitalistes. L’hiver est dur, il fait humide en ville. Il finit par se trouver un travail d’éboueur et il gratte sa guitare. Il réussit à gagner un concours à la télévision, il devient un chansonnier populaire et triomphe à la Place des Arts. Il aime Geneviève, la plus belle fille du monde, mais il la trompe et la laisse tomber. Pourquoi ? En fait, Claude est sans parole, sans réponse, sans réaction. Ce n’est pas facile de naviguer à l’estime et en solitaire quand on ne sait rien de son port d’attache, encore moins de sa destination. Le jour d’aujourd’hui est le premier jour de mon histoire et le bateau sur lequel je me suis embarqué est un monocoque pour le « je » des temps nouveaux, un voilier fabriqué par

personne et venu de nulle part, en direction de Dieu sait quel naufrage ! Claude a beau chanter, il demeure un Canadien français amputé, castré culturellement. Alors, il perd sa belle Geneviève, il n’entreprend rien pour la retrouver, et il chante sa peine en grattant sa guitare.

La chambre blanche

Marcel Sabourin

CES TEMPS NOUVEAUX n’engendrent pas la force collective nécessaire pour changer le monde. Claude reste seul sur le pas de la salle des spectacles, il sera le chanteur d’un pays qui ne se fera pas. Il chantera la beauté de Geneviève, son bonheur avec l’Indienne, ses billots, ses forêts, la mer, toutes choses qui lui ont totalement échappé. L’accouchement du « nous » sera aussi torturé que celui du « je ». Nous resterons assis « le cul entre deux chaises », nous changerons notre « nationalité canadienne-française » pour endosser la « nationalité québécoise-française », comme le chante Claude Gauthier dans le film. Le « qui-suis-je ? » ne sera pas mieux assuré dans la modernité. Je viens d’où, je vais où, je parle quelle langue, suis-je intelligent, intéressant, ai-je le droit de m’exprimer ? Et si je m’allumais une Gauloise et changeais mon accent ?

TOUT CELA POUR DIRE que mon père fumait ses cigarettes Export « A ». Il ne sentait pas le besoin de se redéfinir ni de se justifier. Il aurait aimé la musique de jazz dans les films de la Nouvelle Vague, il se serait endormi devant La chambre blanche et aurait regardé Poussière sur la ville jusqu’au bout, juste pour voir les beaux yeux de Michelle Rossignol en espérant en voir davantage… Mon père appartenait à la tribu des non coupables, de ceux qui font des mauvais coups pour mieux nier les avoir commis. En fait, il était drôle à mourir. Et pour tout vous dire, je n’ai pas tué ma mère — même si, avec son nez en l’air, elle était franchement tuable.

Poussière sur la ville

Michelle Rossignol

DR DUBOIS (Guy Sanche)

Tu seras longtemps partie ?

MADELEINE DUBOIS (Michelle Rossignol)

(Après un long silence :)

Longtemps ?… Je ne sais pas.

FIN